~“手取り”が増えない日本、その本当の理由~

■ はじめに

最近、「実質可処分所得が減っている」「手取りが上がらない」といったニュースをよく耳にします。

でも──「可処分所得」ってそもそも何?どんな意味で“減っている”の?

ニュースで当たり前のように出てくるこの言葉、意外と正確に理解している人は少ないかもしれません。

この記事では、「可処分所得とは何か?」を、家計・社会・政治の3つの視点からわかりやすく解説します。

自分の生活感覚に置き換えて考えると、“お金の流れ”がぐっと見えてくるはずです。

■ 可処分所得=「手取り」のこと

まず結論から言うと、可処分所得とは 「税金や社会保険料を差し引いたあとの、自由に使えるお金」 のことです。

英語では “Disposable Income”。

つまり「処分(disposal)できる所得」、すなわち自由に使える所得という意味です。

たとえば、月収40万円の会社員Aさんの場合──

| 項目 | 金額 |

|---|---|

| 総支給額(給与) | 400,000円 |

| 所得税・住民税 | ▲30,000円 |

| 年金・健康保険・雇用保険など | ▲50,000円 |

| 可処分所得(手取り) | ✅ 320,000円 |

この 32万円 が、Aさんの「可処分所得」。

家賃、食費、光熱費、趣味、貯金などをまかなう、実際の“生活資金”です。

■ 収入の流れで見る「可処分所得」

給料(総所得)

↓

− 税金(所得税・住民税)

↓

− 社会保険料(年金・医療・介護など)

━━━━━━━━━━━━━━

= 可処分所得(=手取り)

この“残った部分”がどれだけ増えるか減るかが、暮らしの実感を左右します。

名目の給料が上がっても、税や保険料が増えれば手取りは増えません。

そのため、可処分所得こそ「生活の豊かさ」を測る実感指標なのです。

■ 家計で見ると「使えるお金」と「残せるお金」

可処分所得は、いわば家計のスタート地点。

ここから家賃や食費などの支出を引いた残りが「貯蓄可能所得(貯金に回せるお金)」になります。

可処分所得

↓ − 生活費(住居費・食費・光熱費など)

━━━━━━━━━━━━━━

= 貯蓄可能所得

つまり、可処分所得が増えれば「余裕のある生活」につながり、

減れば「節約しないと回らない」状況になります。

給与アップや減税のニュースが気になるのは、まさに“手取り=可処分所得”に直結するからです。

■ なぜ今、「可処分所得」が話題なのか

近年、日本では“名目賃金が上がっているのに生活が苦しい”という声が増えています。

その理由こそ、「可処分所得の伸び悩み」です。

🔹 実際のデータ

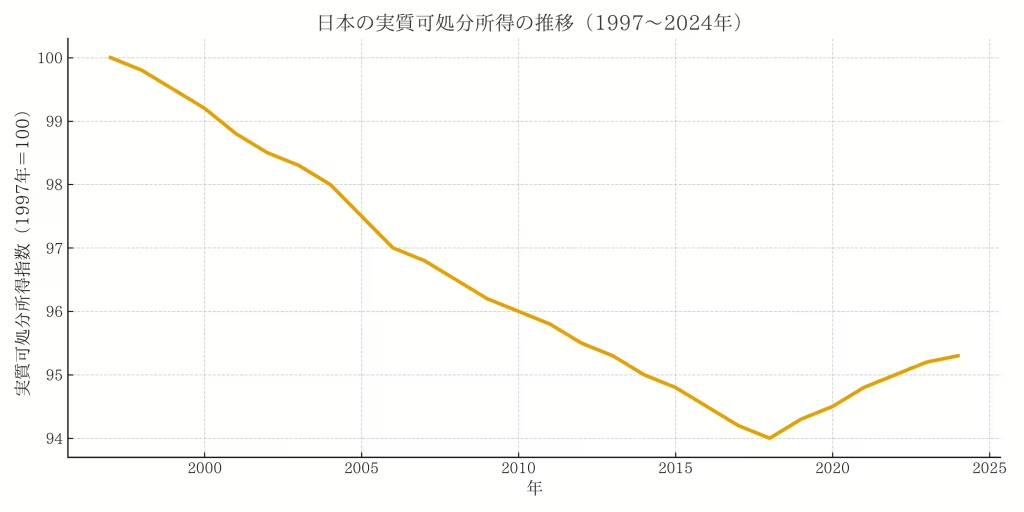

下のグラフ(※参考用)を見ると、日本の可処分所得は過去20年以上ほぼ横ばい。

物価や社会保険料が上がる一方で、手取りの伸びは止まっています。

📊 《図1:日本の実質可処分所得の推移(1997~2024)》

ポイント:

- 1997年をピークに、2020年代でも実質ベースでは減少。

- 給与総額は増えても、税・社会保険料の引き上げが手取りを圧迫。

- インフレで実質購買力も低下。

要するに、「見かけの給料は増えても、自由に使えるお金は減っている」 のです。

■ 可処分所得を減らしている3つの要因

① 税負担の増加

所得税・住民税の累進構造や控除縮小により、総支給額が同じでも手取りは減りがちです。

特に中間層では「税率は変わらないのに控除が減っている」ケースも多く見られます。

② 社会保険料の上昇

少子高齢化に伴い、年金・医療・介護などの保険料が年々上がっています。

会社員なら給与の約15%前後が天引きされ、ここ20年で2〜3割増。

給与アップをほぼ相殺してしまうほどです。

③ 物価上昇(インフレ)

名目上の可処分所得が変わらなくても、物価が上がれば実質的な購買力は下がります。

「同じ手取りでも買えるものが減る」──これも“可処分所得の減少”と同じ意味を持ちます。

■ 世界と比べると?

OECD(経済協力開発機構)の比較では、

日本の平均可処分所得は 加盟38か国中 20位前後。

名目では中位でも、物価や社会保障負担を加味した「実質購買力」ではさらに下がります。

| 国名 | 平均可処分所得(購買力平価ベース) | 備考 |

|---|---|---|

| 🇺🇸 アメリカ | 約7万ドル | 税・社会保障負担が低め |

| 🇩🇪 ドイツ | 約5.2万ドル | 高税率だが福祉充実 |

| 🇫🇷 フランス | 約4.8万ドル | 社会保険料が高い |

| 🇯🇵 日本 | 約3.9万ドル | 税率低いが可処分伸び悩み |

| 🇰🇷 韓国 | 約3.7万ドル | 物価上昇で圧迫傾向 |

👉 つまり日本は、「税率の低さ」のわりに「手取りの実感」が乏しい国になっています。

税や社会保障が複雑に重なり、可処分所得が増えにくい構造だからです。

■ 可処分所得を増やすには?

「手取りを増やす」=「可処分所得を増やす」ための方法は、個人レベルと政策レベルの両方に分けて考えられます。

🔹 個人ができる工夫

- 節税・控除の活用:ふるさと納税・iDeCo・NISAで所得税・住民税を減らす。

- 保険料見直し:不要な民間保険を整理し、手取りに近い支出構造に。

- 副収入を得る:副業やスキルアップで“給与外の可処分”を確保。

🔹 政府・政策の方向性

- 減税・社会保険料軽減策

→ 2025年以降、与野党で「給付付き税額控除」「所得税の定額減税」「社会保険料の上限見直し」などの議論が進行中。 - 物価高対策

→ 消費税の軽減、エネルギー補助、低所得者向け支援など。 - 実質賃金の底上げ

→ 労働市場改革・最低賃金引き上げなどで名目賃金と手取りを同時に増やす試み。

■ 「可処分所得が増える社会」とは

可処分所得が増える社会とは、単に給料が上がる社会ではありません。

それは、

- 税・保険料が適正で、

- 物価が安定し、

- 安心して支出や投資ができる社会。

言い換えれば、**「努力が報われる構造」**のことです。

手取りが増えれば、消費が活発になり、企業収益も上がり、さらに賃金が上がる──

そんな好循環を生む“起点”こそ、可処分所得なのです。

■ まとめ

| 観点 | 内容 |

|---|---|

| 定義 | 税金・社会保険料を引いたあとの「手取り」 |

| 重要性 | 実際に使えるお金=生活実感を左右 |

| 現状 | 税・社会保険料・物価上昇で伸び悩み |

| 国際比較 | 日本は先進国中で中位だが購買力は低下傾向 |

| 政策課題 | 減税・社会保険料改革・賃金上昇の連動が必要 |

■ おわりに

「給料は上がったのに、生活は楽にならない」。

その違和感の正体が“可処分所得”です。

数字よりも、手元に残るお金が増えること。

それが、私たちの暮らしを本当に豊かにする鍵。

そして、政治が最も真剣に向き合うべき指標なのです。